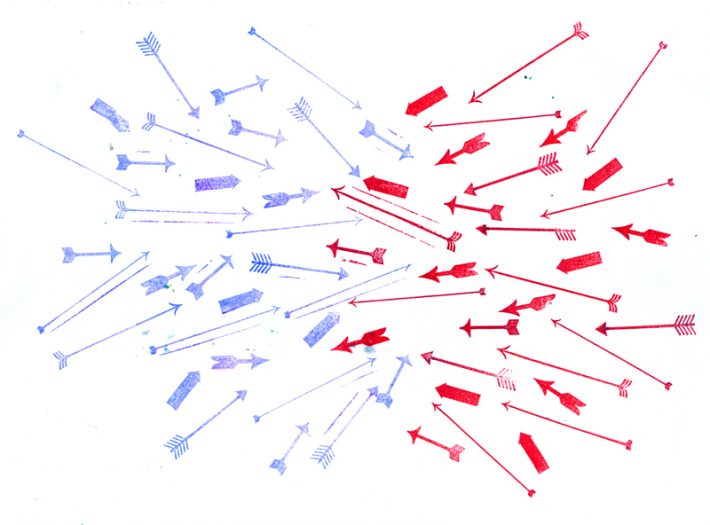

A sociedade como campo de batalha

por GUILHERME FREITAS

A sobreposição da política por valores morais divide o Brasil em guerras culturais que põem em questão conceitos básicos como família, educação e direitos humanos

Em setembro de 2016, o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou os julgamentos que condenaram 74 policiais militares pelo massacre do Carandiru. O desembargador Ivan Sartori, relator do processo, alegou que, na ação da PM que matou 111 presidiários para conter uma rebelião na Casa de Detenção de São Paulo, em 2 de outubro de 1992, “não houve massacre”: “Houve obediência hierárquica. Houve legítima defesa. Houve estrito cumprimento do dever legal”, disse. Em protesto contra a decisão, o artista plástico e escritor Nuno Ramos organizou em 1 de novembro a performance 111 vigília canto leitura. Ao longo de 24 horas, até a tarde do Dia de Finados, artistas e ativistas se revezaram lendo os nomes de todos os mortos, em um apartamento no Centro de São Paulo. Não havia plateia no local. Os “leitores” – como o próprio Ramos, a cartunista Laerte, o escritor Ferréz e o dramaturgo Zé Celso – falavam para uma câmera, com transmissão ao vivo pela internet. O público total foi estimado em 1 milhão de pessoas. Ramos disse ter concebido a performance como “uma antena a irradiar esses nomes pela cidade”, em contraponto à tentativa da Justiça de normalizar o assassinato dos presidiários. “Arte é presença, e um nome é um mínimo de presença”, disse.

Quem acompanhou a performance pela internet pôde testemunhar os efeitos provocados por esse “mínimo de presença”. Na página do Facebook criada para a ocasião,1 os comentários do público rapidamente passaram a chamar tanta atenção quanto a leitura dos nomes, criando um complemento perturbador à obra em progresso. Muitos se mostravam comovidos ou indignados com a impunidade dos responsáveis pelo massacre. Mas parte significativa dos espectadores atacava a performance. “Essa lista poderia ter muito mais nomes q não me entristeceria nem um pouco”, escreveu alguém, antes de acrescentar o bordão reacionário “bandido bom é bandido morto”. “Pq não ler os nomes das vítimas desses vagabundos?”, perguntou outro, em argumento muito repetido ao longo da transmissão. Durante a leitura de Ferréz, escritor que nasceu e vive até hoje na periferia de São Paulo, alguém comentou: “Esse gordão é bandido tb”. A página continuou aberta, e dias depois da performance ainda havia intervenções agressivas, como a de uma pessoa que dizia esperar que as famílias dos leitores sofressem tanto quanto as das vítimas dos presidiários. Dois meses mais tarde, em janeiro de 2017, quando rebeliões e conflitos entre facções provocaram mais de uma centena de mortes em presídios no Amazonas, em Roraima e no Rio Grande do Norte, essa retórica voltou à tona não apenas nas redes sociais, mas nos escalões da República: o governador do Amazonas, José Melo (PROS), disse que “não tinha nenhum santo” entre os 60 detentos mortos em Manaus, e o secretário Nacional de Juventude, Bruno Júlio (PMDB), foi exonerado depois de afirmar à imprensa sobre os presídios: “Tinha era que matar mais, tinha que fazer uma chacina por semana”. A “antena” idealizada por Nuno Ramos para transmitir a memória de um crime de Estado acabou captando sinais de uma profunda divisão na sociedade brasileira atual.

Na Argentina, a polarização política é tamanha que se fala num “fosso” dividindo a sociedade. Feroz crítico dos Kirchner, o jornalista Jorge Lanata fez do discurso de agradecimento a um prêmio um diagnóstico do momento: “Há um fosso na Argentina que separou amigos, irmãos, casais e colegas de trabalho. Uma hora o governo vai acabar, mas o fosso vai permanecer, porque ele não é mais político: é cultural, no sentido lato, tem a ver com a nossa visão de mundo. Tomara que um dia possamos superá-lo, porque duas meias Argentinas não fazem uma Argentina inteira.”2 Por aqui, a polarização política – que chegou ao auge durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff, cassada em agosto de 2016 – também resultou num fosso, muito mais fundo do que o antagonismo mais visível. Para onde quer que se olhe, a sociedade brasileira parece conflagrada por embates entre valores conservadores e progressistas. O choque entre defensores dos direitos humanos e seus críticos raivosos é uma das manifestações mais radicais dessa divisão. Mas está longe de ser a única.

*

Políticas públicas do governo para as famílias despertam discussões exaltadas sobre aborto, casamento gay e a própria definição de família. Estudantes, pais de alunos, autoridades e especialistas se enfrentam sobre ensino religioso, educação sexual e a suposta ameaça de doutrinação ideológica nas escolas e universidades. Políticos e comentaristas expressam posições cada vez mais radicais sobre esses e outros temas polêmicos para ganhar espaço na imprensa e mobilizar seguidores. Enquanto, na prática, se reduz a abertura para o diálogo ou o compromisso, um lado e outro se acusam de colocar em risco as bases da democracia e o futuro do país.

O que poderia ser uma descrição do Brasil atual é a radiografia dos Estados Unidos da década de 1980 feita por James Davison Hunter em Culture Wars,3 lançado em 1991 e inédito em português. No livro, o sociólogo americano analisa a então crescente polarização do país em torno de temas que, até meados do século 20, não faziam parte do debate público. Direito ao aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, conceito jurídico de família, currículo escolar no ensino público e adoção de cotas raciais em universidades, entre outros temas, passaram a mobilizar a opinião pública no país a partir do final dos anos 1960, em consequência das transformações comportamentais e demográficas da sociedade americana. Para o sociólogo, os debates estridentes sobre essas questões não podiam mais ser vistos como casos isolados de “insanidade política”, nem como “explosões díspares (e às vezes desesperadas) de grupos ou indivíduos” em defesa de suas causas. Essa miríade de choques sociais indicava, segundo Hunter, “um conflito cultural profundamente enraizado”, uma “guerra cultural que teve e continuará a ter reverberações não apenas nas políticas públicas, mas na vida de americanos comuns em toda parte”.

A partir de então, a expressão “guerras culturais” ajuda a entender momentos como o vivido hoje pelo Brasil. Ela caracteriza um conflito entre visões de mundo pautadas por valores morais conservadores e progressistas, uma referência à Kulturkampf na Alemanha de fins do século 19 – quando, em meio ao processo de separação entre Igreja e Estado, católicos e protestantes travaram uma querela sobre a orientação religiosa da educação pública. Mais do que o conteúdo das aulas, o que estava em jogo para ambos os lados era, como escreve Hunter, “o caráter moral da nação – e como ele seria passado às futuras gerações nas escolas”. Entre os casos reunidos em Culture Wars, há um processo movido por uma associação de pais evangélicos da zona rural do estado do Tennessee, em 1986, acusando escolas públicas locais de incluírem no currículo temas como “feminismo, ocultismo e tendências anticristãs”, e que colocou em campos opostos religiosos e educadores de todo o país. Ou a série de protestos organizados por líderes católicos, evangélicos e judeus em frente a clínicas de aborto em várias cidades, que começaram a atrair também militantes a favor da legalização do aborto – um confronto em Nova York, em 1988, terminou com 800 pessoas detidas. Ou ainda o plebiscito em São Francisco sobre a união civil de casais do mesmo sexo, em 1989, que despertou grande mobilização local e nacional de ambos os lados e terminou com a vitória do Não por apenas 1% de diferença.

A sobreposição de posturas políticas e fundamentos morais não era novidade. Hunter argumenta que as guerras culturais são consequência específica de um grande “realinhamento da cultura pública” nos Estados Unidos. Até meados do século 20, as divergências sociais se davam no interior de um debate público ainda pautado pelas religiões. Isso começou a mudar a partir dos anos 1960, em parte devido a uma série de transformações sociais, como a expansão da educação superior, novas ondas migratórias e as lutas feministas e do movimento negro por maior participação política, econômica e social. Mais plural, a sociedade americana ficou também mais secular, e representantes mais ortodoxos de diferentes religiões, que antes divergiam entre si sobre uma variedade de temas, passaram a formar uma aliança contra os avanços progressistas.

A raiz da divergência está no compromisso de cada lado com concepções opostas de “autoridade moral”. Os conservadores se pautam pelo que tomam como uma autoridade moral transcendente, seguindo um conjunto de valores herdados das tradições sociais ou dos dogmas religiosos. Já para os progressistas, a autoridade moral “tende a ser definida por um espírito de racionalismo e subjetividade”, que se adapta com mais facilidade às mudanças de seu tempo. “Em questões políticas, é possível fazer concessões”, escreve o sociólogo, “em questões de verdade moral, não”.

Hunter é o primeiro a alertar para o esquematismo dessa divisão. A aliança conservadora reúne, além dos ortodoxos religiosos, setores laicos que professam valores tradicionais. E alguns personagens de Culture Wars são religiosos progressistas que defendem, por exemplo, o direito ao aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em suas posições pessoais sobre esses debates, muitos americanos se situariam em algum ponto entre os dois polos, não necessariamente se alinhando sempre a um deles. As guerras culturais se radicalizam de fato na esfera pública, onde “cada lado caracteriza seus rivais como extremistas radicais, porque acredita ardentemente que o outro lado representa e expressa um programa agressivo de intolerância social, política e religiosa”. Na década de 1990, seus protagonistas eram ativistas, líderes religiosos, comentaristas, lobistas, advogados, autoridades e ideólogos, parte de uma elite com acesso à imprensa e influência política, que aderiam a um lado das guerras culturais por convicção ou por oportunismo. A internet e as redes sociais transformaram essa lógica, criando novas possibilidades para o ativismo, mas também abrindo espaço para mais vozes radicais com esse “apelo estridente”. A tecnologia mudou, mas hoje o efeito da radicalização do debate é parecido com o descrito pelo sociólogo há quase três décadas: “O resultado do sensacionalismo ruidoso é silenciar as vozes mais moderadas”.

*

A família é um dos “campos de batalha” mais conflagrados dessa guerra – não raramente, conservadores acusam progressistas de querer destruir a instituição familiar. No Brasil, esse discurso se manifestou no debate sobre o Estatuto da Família, projeto de lei apresentado em 2013 na Câmara dos Deputados que define a família como o “núcleo social formado a partir da união entre homem e mulher”. Foi uma reação à decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2011, de reconhecer como entidade familiar a união estável para casais do mesmo sexo. “A família vem sofrendo com as rápidas mudanças ocorridas em sociedade”, justificou na época o autor do projeto de lei, deputado Anderson Ferreira (PR-PE), integrante da bancada evangélica.4 Em 2014, o relator do projeto na Câmara, deputado Ronaldo Fonseca (PROS-DF), também da bancada evangélica, incluiu no texto uma passagem que restringe a adoção de crianças a famílias reconhecidas pela Constituição, que ainda admite apenas casais formados por um homem e uma mulher. “A concessão pelos tribunais da adoção homoafetiva desconsidera o fato de que o tema de pares homossexuais formando famílias ainda não está pacificado na sociedade”, justificou Fonseca.5

O texto foi aprovado em 2015 na Câmara e seguiu para o Senado, onde tramita desde 2013 um projeto de lei concorrente, o Estatuto das Famílias. Redigido por juristas do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) e apresentado pela senadora Lídice da Mata (PSB-BA), o texto define a família como “união estável entre duas pessoas”, preservando os direitos dos casais de mesmo sexo. Os dois projetos, sobretudo o primeiro, provocaram debates estridentes no Congresso, na imprensa e nas redes sociais. Em fevereiro de 2014, o site da Câmara abriu uma pesquisa com a pergunta “Você concorda com a definição de família como núcleo formado a partir da união entre homem e mulher?”. Tornou-se a enquete mais acessada na história do site, com 10,2 milhões de votos e vitória do Não por 51%, mas foi encerrada em agosto de 2015 devido à suspeita de uso fraudulento de robôs por ambos os lados. No início de 2017, os dois projetos estão parados no Senado, e ainda prevalece a decisão do STF de 2011.

Em Culture Wars, Hunter lembra o caso de um encontro nacional convocado pelo presidente Jimmy Carter em 1980 para discutir políticas públicas para as famílias americanas. Antes mesmo do primeiro debate, houve uma grande desavença sobre o nome do evento, que se chamaria Conferência da Casa Branca sobre a Família, mas mudou para o plural, Famílias, porque “os organizadores não conseguiam chegar a um acordo sobre o que era a família americana”. A conferência foi dominada por manifestações de líderes religiosos e ativistas dos direitos civis a favor e contra o aborto e o casamento gay, com poucos efeitos políticos imediatos além de demarcar essas frentes das guerras culturais pelas décadas seguintes. Para Hunter, o que está em jogo nesse debate é se a sociedade americana deveria preservar ou abandonar “uma concepção idealizada da família do século 19: uma família nuclear dominada pelo homem, que sentimentaliza a infância e a maternidade e, ao mesmo tempo, celebra a vida doméstica como refúgio utópico da dura realidade da sociedade industrial”.

*

As instituições educacionais também são um campo frequente para esse tipo de disputa. Nos últimos anos, ganhou terreno no país o movimento Escola sem Partido, que se apresenta como “uma iniciativa conjunta de estudantes e pais preocupados com o grau de contaminação político-ideológica das escolas brasileiras, em todos os níveis: do ensino básico ao superior”. Em entrevista à Agência Pública,6 o advogado Miguel Nagib, fundador do movimento, disse ter se alarmado depois de um episódio na escola de sua filha, em São Paulo, em 2003, quando contestou um professor por comparar Che Guevara a São Francisco de Assis, mas foi repudiado pela direção, por professores e alunos. Criou então o Escola sem Partido, inspirado em “sites americanos”, disse. O movimento atua sobretudo em duas frentes: denúncias contra professores acusados de “doutrinação ideológica” (usando gravações de aulas, material didático supostamente tendencioso e posts em redes sociais) e apoio a projetos de lei nas esferas federal, estadual e municipal. O movimento ganhou impulso em 2014, quando se alinhou a lideranças conservadoras contra a menção no Plano Nacional de Educação à diversidade de gênero, atacada como “ideologia de gênero”.

No ano seguinte, o deputado federal Izalci Lucas (PSDB-DF), da bancada evangélica, apresentou na Câmara um projeto de lei que inclui nas diretrizes e bases da educação nacional o Programa Escola sem Partido. O projeto estabelece “deveres do professor”, como não fazer “propaganda político-partidária” em sala; apresentar “as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes” ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas; e respeitar “o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções”. O movimento costuma argumentar que o único objetivo do programa é afixar em todas as escolas do país cartazes com esses deveres, que já estariam contemplados na Constituição e na Convenção Americana de Direitos Humanos. Mas críticos do projeto já apontaram que, ao mencionar entre os princípios da educação nacional apenas a “liberdade de aprender”, ele diverge da Constituição, que prevê “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber”. Além disso, o texto não explica como definir as “principais versões” sobre temas discutidos em sala, permitindo, por exemplo, que teoria evolutiva e criacionismo sejam ensinados como “perspectivas concorrentes” sobre a origem humana. E a tese sobre o “direito dos pais” a definir a educação moral dos filhos na escola abre caminho para inúmeras possibilidades de contestação jurídica do currículo escolar, o que poderia na prática inviabilizar o conceito de educação pública. No início de 2017, além do projeto de lei na Câmara, há outro no Senado, apresentado pelo senador Magno Malta (PR-ES), também da bancada evangélica, e projetos semelhantes tramitam em ao menos cinco estados e oito capitais. O primeiro deles foi apresentado em 2014, no Rio, pelo deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSC). No mesmo ano, um projeto semelhante foi apresentado pelo vereador Carlos Bolsonaro (PSC). Os dois são filhos do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC).

Há um paralelo entre a atuação do Escola sem Partido e a de grupos conservadores nos Estados Unidos, como o Accuracy in Academia (AIA), fundado em 1985 para denunciar casos de suposta doutrinação política de esquerda em sala de aula, sobretudo nas universidades, despertando protestos de associações de professores em defesa da liberdade acadêmica. Naquela década, ativistas conservadores acusaram a educação pública de fomentar o “secularismo”, retratando o ensino laico e o ensino religioso como concorrentes, em vez de complementares. Hunter cita o historiador católico James Hitchcock, que, na época, disse que, “longe de ser neutro, o governo favorece a descrença em detrimento da crença, a irreligião em detrimento da religião”. Também foram contestados aspectos do currículo escolar que divergiam dos dogmas religiosos (da educação sexual à teoria evolutiva). Com argumentos semelhantes aos do Escola sem Partido, os ativistas conservadores americanos exigiam que as escolas, ao definir seus currículos, respeitassem o “direito dos pais” de educar os filhos, previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU.

*

Nos últimos anos, alguns autores têm procurado pensar os desdobramentos dessa radicalização na esfera pública no Brasil. Em textos recentes, Pablo Ortellado, Ruy Fausto e Rodrigo Nunes refletem sobre os efeitos da polarização no debate público e os impasses do campo progressista diante do avanço conservador no país.

Dos três, Pablo Ortellado, professor de gestão de políticas públicas na EACH-USP, é o único a trabalhar diretamente com o conceito de Hunter. No ensaio “Guerras culturais no Brasil”,7 de 2014, ele acrescenta à discussão ideias do linguista George Lakoff, que em Moral Politics, livro de 1996, argumenta que os dois lados das guerras culturais nos EUA descrevem a sociedade pela metáfora de uma família: para os conservadores, a sociedade é uma família de pai rigoroso e disciplinador; para os progressistas, o pai é compassivo e generoso. Segundo Lakoff, essas metáforas expressam concepções opostas de ordem moral na sociedade: a conservadora, mais punitiva; a progressista, mais compreensiva. Ortellado observa que, entre nós, a antiga polarização entre uma direita liberal e uma esquerda preocupada com justiça social “passa a ser não substituída, mas subordinada a um novo antagonismo entre, de um lado, um conservadorismo punitivo e, de outro, um progressismo compreensivo”. Com vantagem para os conservadores, presentes em maior número nos meios de comunicação, que, assim, dão o tom do debate público no país. “Dentro e fora da imprensa”, escreve, “todo debate político hoje é dominado por um discurso de ódio que coloca temas morais […] em primeiro plano e subordina questões políticas e sociais a essa visão de mundo punitiva”.

Nas guerras culturais, essa visão de mundo punitiva se volta contra aqueles que de alguma forma desrespeitam os preceitos da autoridade moral do discurso conservador: feministas, defensores do aborto, homossexuais, travestis, transgêneros, presidiários e defensores dos direitos humanos (tachados como “defensores de bandidos”). Volta-se também contra os pobres, por vê-los como displicentes e indisciplinados (“que merecem ser punidos com a pobreza pela falta de industriosidade, capacidade de poupança e empreendedorismo”, escreve Ortellado), e, pelo mesmo motivo, contra as políticas públicas de combate à desigualdade, como programas de transferência de renda e cotas raciais. No limite, volta-se contra o discurso progressista, que seria complacente com tudo isso, e o acusa de ingenuidade política, ineficácia econômica e/ou corrupção moral.

Em 2016, Ruy Fausto, professor emérito de filosofia da Usp, publicou um ensaio no qual fazia um “balanço crítico da experiência histórica” da esquerda e examinava a atual “ofensiva ideológica e político-prática” da direita, no Brasil e no mundo.8 O foco do texto está no que Fausto chama de “patologias” – totalitarismo, adesismo e populismo – que, ao longo do último século, desviaram a esquerda de seus objetivos originais de igualdade, liberdade e justiça social. O conservadorismo avançou com um discurso que procura reduzir a esquerda a essas patologias, embora elas também se manifestem na direita, e desenvolveu novas “quase filosofias” liberais, “algumas de tipo mais moderno, aceitando certos avanços no plano dos problemas de ‘sociedade’, outras marcadas por ideologias francamente reacionárias em todos os planos”, escreve Fausto. No Brasil, ele identifica os principais porta-vozes do avanço conservador na imprensa e nas redes sociais. “Em conjunto, eles se caracterizam, apesar de algumas exceções, pela extrema violência no tom do que dizem ou escrevem”, afirma.

A virulência de certa retórica conservadora atual foi tema de outro ensaio publicado em 2016, “A vitória da obscenidade”,9 de Rodrigo Nunes, professor de filosofia moderna e contemporânea da PUC-Rio. “Obsceno”, segundo Nunes, é o discurso extremista que se revolta contra “um aparente consenso do politicamente correto opressor” para expressar ideias até há pouco inconfessáveis: “Que a culpa é dos imigrantes, que lugar de mulher é na cozinha, que os pobres não podem frequentar ‘nossos’ espaços, que negros são inferiores, que bandido bom é bandido morto, que gays têm que apanhar e que bom mesmo era o tempo dos militares, por exemplo”, escreve Nunes. É um discurso que serve ao conservadorismo punitivista descrito por Ortellado e que está presente entre os eleitores de Trump nos Estados Unidos, os defensores do Brexit na Inglaterra, os eleitores da direita nacionalista europeia ou os saudosos de intervenção militar no Brasil. Essa “maré crescente de obscenidade” está hoje “nas ruas, bares, redes sociais e condomínios”, diz Nunes, na esfera pública como um todo.

Punitivo, raivoso ou obsceno, o discurso conservador avança. E o progressista?

Em suas intervenções, Ortellado, Fausto e Nunes apontam caminhos para um progressismo que evite apenas reproduzir a intolerância característica do conservadorismo radical. Fausto defende uma esquerda que repudie as “patologias” do totalitarismo, do adesismo e do populismo para neutralizar as armadilhas retóricas da nova direita. Nunes atribui a “obscenidade” conservadora, em parte, a uma reação popular ao pragmatismo excessivo da elite política: se o sistema não oferece soluções concretas para problemas como a crise econômica, a rejeição ao sistema pode produzir um Trump ou um Brexit. Em resposta a isso, cogita uma “obscenidade de esquerda”, que desafie o consenso pragmático não com uma antipolítica truculenta, e sim com propostas de fato transformadoras, que conciliem “o compromisso inegociável com a luta das minorias” e “a necessidade de acolher e compreender os medos e anseios da maioria da população”. Já Ortellado propõe que o campo progressista, diante da ascensão da retórica moral em tempos de guerras culturais, jogue “o novo jogo do debate político”. Isso significa expressar as lutas por justiça social com “um discurso moral caracterizado pela empatia e pela solidariedade”, ampliando as alianças políticas na defesa dos direitos humanos e dos direitos civis.

*

“Pluralismo não é a insossa média aritmética das crenças de todos os integrantes de uma sociedade”, escreveu Hunter. Para ele, seria “inocente” acreditar em “uma solução racionalmente negociada” para as guerras culturais. Nas décadas seguintes à publicação de Culture Wars, houve um significativo avanço conservador nos Estados Unidos. Mesmo assim, durante o governo de Barack Obama, a aliança progressista conseguiu importantes vitórias que se somaram à eleição do primeiro presidente negro, como a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, em 2015, e a determinação federal, em 2016, para que escolas públicas reconhecessem e se adaptassem a estudantes transgêneros. Esse cenário chegou a tal ponto que, em livro de 2015, o historiador Andrew Hartman analisava as guerras culturais como um fenômeno do passado recente, parte da adaptação do país aos novos tempos multiculturais, que teriam produzido “uma sociedade mais tolerante”.10 No ano seguinte, na madrugada da eleição de Donald Trump, David Remnick, editor da New Yorker, apontou, entre os motivos que fizeram os progressistas não levarem a sério um candidato que ofendia tão abertamente esse ideal de tolerância, o fato de acreditarem que, “com a eleição de um afro-americano para a presidência, a ascensão do casamento igualitário e outros marcos desse tipo, as guerras culturais estavam chegando ao fim”.11 Não estavam.

No Brasil, onde não corremos o risco de acreditar que vivemos em uma sociedade mais tolerante do que no passado, as guerras culturais parecem longe do fim. Elas representam hoje para nós o que Hunter enxergou nos Estados Unidos há três décadas: “Uma tensão no curso da prática democrática, que pode se tornar uma ameaça séria a essas tradições caso a polarização aumente ainda mais”.

Guilherme Freitas (1983) é professor do curso de jornalismo da ESPM-Rio e editor-assistente da serrote.

NOTAS

- www.facebook.com/111UmaVigilia

- Josefina Licitra, “O fim do fosso?”. piauí, nov. 2015.

- James Davison Hunter, Culture Wars: The Struggle to Define America. Nova York: Basic Books, 1991

- “Câmara promove enquete sobre conceito de família”. Agência Câmara, 11.02.2014.

- “Estatuto da Família proíbe casais gays de adotar filhos”. Agência Câmara, 25.11.2014.

- Andrea Dip, “Escola sem Partido caça bruxas nas salas de aula”. Agência Pública, 30.08.2016.

- Pablo Ortellado, “Guerras culturais no Brasil”. Le Monde Diplomatique, 01.12.2014.

- Ruy Fausto, “Reconstruir a esquerda”. piauí, out. 2016.

- Rodrigo Nunes, “A vitória da obscenidade”. Folha de S.Paulo, Ilustríssima, 04.12.2016.

- Andrew Hartman, A War for the Soul of America: A History of the Culture Wars. Chicago: University of Chicago Press, 2015

- David Remnick, “An American Tragedy”, New Yorker, 09.11.2016.

Pingback: Assombrações Apparizioni brasiliane di marzo [parte2]

Pingback: A senhora é afro-americana? | Blog do IMS

Pingback: Lista de ensaios online – Mostrar e contar | Paulo Raviere