A invenção do genocídio

por MICHAEL IGNATIEFF

Raphel Lemkin perdeu 49 membros de sua família, incluindo pai e mãe, em Treblinka. O trauma fez com que o advogado polonês dedicasse toda uma vida de privação a fazer com que as Nações Unidas aprovassem uma Convenção sobre o genocídio, termo criado por ele a partir das experiências de barbárie da Segunda Guerra Mundial – mas não relacionado exclusivamente a elas.

Em “A invenção do genocídio”, publicado na serrote #18, Michael Ignatieff parte da autobiografia de Lemkin para mostrar como um dos heróis secretos do século 20 assemelhava-se a um dos “artistas da fome” de Kafka, “criaturas comoventes e autopunitivas que se apartam do mundo, depredados por uma culpa que não conseguem nomear, que fazem do sofrimento sua razão de viver”.

Para Lemkin, escreve Ignatieff, “o genocídio podia assumir formas não exterminadoras, como a clara tentativa, que ele vira em sua Polônia natal, de se acabar com a língua, a cultura e a fé polonesas e transformar o povo em escravos”. Morto aos 59 anos, em 1959, não testemunhou a primeira condenação da ONU, que só aconteceria em 1998 quando se tipificou como “genocídio” os massacres de Ruanda.

Este texto é republicado aqui como parte da série #IMSquarentena, que reúne ensaios do acervo, colaborações inéditas e uma seleção de textos que ajudem a refletir sobre o mundo em tempos de pandemia

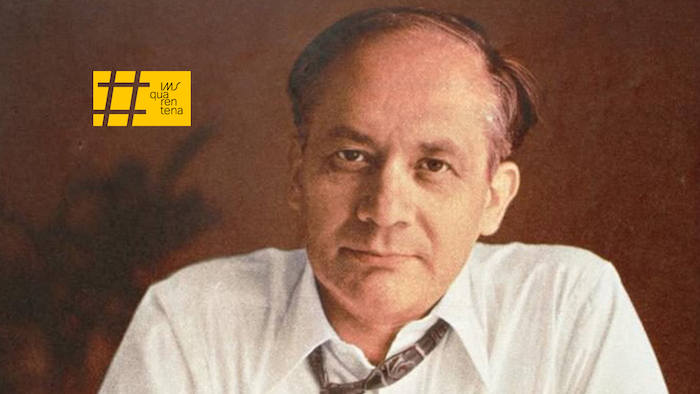

O advogado polonês Raphael Lemkin (1900-1959), criador do termo “genocídio”

Se a história das ideias morais do Ocidente é a história de uma contínua e interminável revolta contra a crueldade humana, poucas figuras têm mais méritos nela que Raphael Lemkin, ainda que o grande público ignore totalmente seus feitos.

Foi Lemkin que cunhou o termo “genocídio”. E foi também sua vítima. Quarenta e nove membros de sua família, incluindo a mãe e o pai, foram presos no leste da Polônia e executados na câmara de gás em Treblinka, em 1943. Lemkin fugiu para os Estados Unidos e, em Washington, deu nome aos crimes de Hitler em seu monumental estudo da jurisprudência da ocupação nazista, Axis Rule in Occupied Europe [O regime do eixo na Europa ocupada], publicado em 1944. Ele compreendeu, antes da maioria das pessoas, que “o genocídio é uma nova técnica de ocupação que visa a conquistar a paz, ainda que a guerra em si seja perdida”.

Depois da guerra, graças ao esforço de Lemkin, a ONU aprovou a Convenção sobre o genocídio, e, graças à sua cruzada, no começo da década de 1950 um número suficiente de Estados ratificou a convenção para que ela entrasse em vigor. Lemkin não viveu o bastante para ver alguém ser condenado pelo crime a que deu nome.

Sua campanha para promover a convenção tornou-se uma obsessão que o consumia: ele abandonou os cargos de professor em Yale e na Universidade de Nova York, descuidou da vida pessoal, deixava de comer e passava os dias fazendo lobby e insistindo com diplomatas, políticos, figuras públicas e jornalistas. Fragmentos de uma autobiografia inacabada documentam de forma pungente seu declínio:

Como estou dedicando todo o meu tempo à Convenção sobre o genocídio, não posso ter um emprego remunerado, e por isso sofro privações medonhas. […] Miséria e fome. Minha saúde está se deteriorando. Morando em hotéis e quartos alugados. Minhas roupas estão se acabando. Aumenta o número de ratificações. […] Um trabalho de Sísifo. Atuo em completo isolamento, e isso me protege.

Em agosto de 1959, Lemkin sofreu um mal súbito numa parada de ônibus na rua 42, em Nova York, e morreu aos 59 anos, sem amigos, sem dinheiro e sozinho, deixando um quarto alugado vazio, algumas roupas e um caos de papéis desordenados.

Donna-Lee Frieze, acadêmica australiana, passou quatro anos na Biblioteca Pública de Nova York, que conserva o material de Lemkin, lendo páginas datilografadas desbotadas, cotejando textos, decifrando anotações manuscritas ilegíveis e, vez por outra, tapando os buracos entre as frases.

Há pouco tempo foi publicada a autobiografia de Lemkin, com o título escolhido por ele, Totally Unofficial[Totalmente não oficial], expressão retirada de um editorial do The New York Times que o elogiava por aquilo que tornava sua campanha sem precedentes: ele a levava adiante simplesmente como um cidadão, sem apoio de nenhuma fundação, associação acadêmica ou institucional de qualquer natureza.

Lemkin pertence historicamente a uma seleta lista de humanitários como Henri Dunant, que fundou a Cruz Vermelha em 1863, e Eglantyne Jebb, que criou a entidade Save the Children depois da Primeira Guerra Mundial, ou, se voltarmos ainda mais ao passado, como John Howard, xerife de Bedfordshire no século 18, que, sozinho, despertou os europeus para a crueldade de seu sistema prisional. Foram pessoas que, sem ajuda de ninguém, mudaram o clima moral da época em que viveram por meio da obsessiva devoção a uma causa pessoal. Ao contrário de Dunant, vindo de uma família de abastados comerciantes suíços, e da inglesa Jebb, filha talentosa de uma eminente família de proprietários de terras, Lemkin fez o que fez sem o amparo de uma riqueza privada: era um refugiado polonês nos Estados Unidos sem um centavo.

Donna-Lee Frieze fez um trabalho primoroso com os materiais deixados por Lemkin, mas seus melhores esforços não conseguiram transformar os fragmentos em um livro completo e coerente. Faltam partes importantes na narrativa. Podemos apenas especular sobre os motivos que levaram Lemkin a omitir informações sobre sua vida entre 1943 e 1945, quando trabalhou no Board of Economic Warfare, em Washington, e escreveu Axis Rule in Occupied Europe, seu único estudo a respeito da jurisprudência do genocídio. Faltam também informações sobre sua tentativa de incluir o genocídio na denúncia oficial dos criminosos de guerra nazistas em Nuremberg, em 1945. Lemkin relega essas conquistas ao silêncio, levando-nos a refletir sobre quais teriam sido suas motivações mais profundas.

O declínio final de homens solitários é, com frequência, uma crônica de fantasias, mania de perseguição e paranoia. Os últimos anos de Lemkin tiveram um pouco disso, mas também foram marcados por uma dolorosa consciência do dano que ele estava causando a si próprio. Parecia ser um daqueles “artistas da fome” de Kafka, criaturas comoventes e autopunitivas que se apartam do mundo, depredados por uma culpa que não conseguem nomear, que fazem do sofrimento sua razão de viver. Em um sentido profundo, Lemkin escolheu sua própria destruição e recusou confortos que pessoas menos complexas teriam abraçado facilmente.

Por essa sua estranha e lúcida rejeição aos confortos proporcionados pelo trabalho e por amizades que lhe estavam disponíveis, ele lembra outra artista da fome do mesmo período, a jovem filósofa francesa Simone Weil. Ela ficou desnutrida por não comer nada além do que os cidadãos da Europa ocupada comiam e morreu de tuberculose em 1943, aos 34 anos, num sanatório na Inglaterra, depois de completar o que chamou de sua “obra de guerra” em favor da França livre, uma transcendental declaração dos deveres da humanidade.1

Outros pioneiros na batalha pela reconstrução da consciência europeia após a Segunda Guerra Mundial – René Cassin, que ajudou a redigir a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou Hersch Lauterpacht, que escreveu o primeiro tratado em prol de uma convenção internacional sobre direitos humanos a ganhar força legal – teriam olhado esses artistas da fome judeus com perplexa comiseração. Cassin, nascido numa família de judeus assimilados e republicanos, no sul da França, aderiu em Londres aos franceses livres de De Gaulle, como Weil, mas, ao contrário dela, nunca se obrigou a sofrer pelos outros. Cassin ajudou a redigir a Declaração das Nações Unidas sobre Direitos Humanos e serviu como juiz na Corte Europeia de Direitos Humanos. Sua atuação lhe valeu o Prêmio Nobel da Paz em 1968. Lauterpacht, judeu polonês da mesma região do leste da Polônia que Lemkin, deixou sua terra no começo da década de 1920, antes que tivesse início a matança, radicou-se na Inglaterra e fez uma brilhante carreira acadêmica, que culminou em sua nomeação como professor de direito em Cambridge e em um período na Corte Internacional de Justiça. Como Lemkin, Lauterpacht acompanhou, do exterior, a destruição de toda a sua família no Holocausto. Também como Lemkin, exerceu um papel importante nos julgamentos de Nuremberg. Ao contrário dele, porém, não se enfureceu com as limitações de Nuremberg e se mostrou capaz de trabalhar em equipe, ajudando a redigir as súmulas com que Hartley Shawcross, o promotor britânico dos tribunais de Nuremberg, preparou o indiciamento dos criminosos de guerra nazistas.2

Como observou Jay Winter, professor de história em Yale, num magnífico estudo recente, tanto Cassin como Lauterpacht eram judeus participantes, enquanto Lemkin manteve-se apartado, solteiro, sem emprego fixo, autônomo e, em última análise, solitário.3 Seu trabalho sobre o genocídio acabou se tornando uma armadilha da qual ele não pôde – e por fim não quis – escapar.

Sua autobiografia evita explicações fáceis sobre os motivos pelos quais isso aconteceu. O que se percebe com clareza é que ele insistia com obstinação em fugir dos portos seguros que estavam à sua disposição. Era um judeu que relutava em estabelecer uma plena identificação com sua gente, tanto que nunca fez parte de nenhuma comunidade ou organização judaica a que poderia se ligar; era um polonês orgulhoso que se mantinha distante das comunidades polonesas nos Estados Unidos; um jurista obcecado demais com a questão do genocídio para seguir uma carreira acadêmica estável, apesar dos diversos convites para trabalhar em Yale e na Universidade de Nova York; um pioneiro dos direitos humanos que criava rixas com defensores dos direitos humanos; um homem que ansiava por companhia, mas não tinha tempo para conversa fiada; um homem que, como confessou tristemente, sempre quis evitar três coisas na vida: “usar óculos, perder o cabelo e tornar-se um refugiado”. Agora essas três coisas, ele reconheceu, “me aconteceram numa sucessão implacável”.

De sua infância na Polônia, admitia um fascínio estranho por histórias de horror – a selvageria dos mongóis, os rituais canibalescos de tribos primitivas, as punições brutais com que os romanos reprimiam as rebeliões de escravos. Essa obsessão pela crueldade humana lhe proporcionou a raison d’être de sua vida, mas também aprofundou seu isolamento paralisante.

Um dos momentos mais estranhos e pungentes de sua autobiografia é quando ele conhece uma pequena dançarina chilena num salão de baile meio vazio do Cassino Montreux, na Suíça, em 1948, enquanto ele trabalhava na Convenção sobre o genocídio. Depois de dançar com ela (“ela dançava com uma postura elegante, os olhos semicerrados”), passou a noite regalando-a com histórias horrendas sobre crueldades cometidas pelos conquistadores espanhóis aos ancestrais indígenas da moça.

Isso era uma constante. Possíveis amigos afastavam-se dele porque em geral sua conversa tendia para a narração interminável de horríveis punições e crueldades excruciantes. Lemkin era incapaz de abster-se de contar seus pesadelos a estranhos. Dedicou todos os minutos livres de seus últimos anos a uma história mundial do genocídio. Tal projeto, insano em seu objetivo borgiano de criar uma exaustiva enciclopédia da crueldade no mundo, ficou inacabado por ocasião de sua morte.

Seria mais fácil não dar ouvidos às obsessões de Lemkin ou desqualifica-las como sadomasoquistas, se não fossem acompanhadas da convicção redentora de que o destino o escolhera para poupar as futuras gerações das fúrias genocidas que deram fim à sua própria família.

A pergunta que a autobiografia faz, mas deixa sem resposta, é por que ele destinou a si o papel de artista da fome. Frequentemente, carreiras morais extremas têm raízes estéticas: muitas pessoas transformam a vida em atos teatrais de autocriação. Há algo de pueril – e também de inflexível, como a vontade de uma criança – na autoteatralização de Lemkin. Desde muito cedo, ele se imaginou como um herói de Quo vadis?, popular romance sentimental da virada do século 20, em seu mundo kitsch de escravos nobres e senhores romanos lascivos e corruptos. No auge de sua influência, logo depois da Segunda Guerra Mundial, Lemkin era visto pelos diplomatas desiludidos e cínicos das Nações Unidas como “um fanático simpático”, mas no fim da vida sua autoteatralização tornou-se a caricatura paralisante de um provocador solitário, cercado de inimigos imaginários decididos a derrotá-lo e a humilhá-lo.

Totally Unofficial, que ele escreveu nesses anos finais, proporcionou-lhe uma fuga para o passado, mais vívido quando ele evoca a infância no mundo judaico da Europa Oriental antes da Primeira Guerra Mundial. Ele não viera de um shtetl4 nem de uma família de judeus ortodoxos e, ainda que frequentasse uma escola hebraica, sua cultura sempre foi tão polonesa e russa quanto judaica – o que ajuda a explicar por que, em seus textos sobre genocídio, ele nunca isolou o destino dos judeus do de outras pessoas, insistindo em afirmar que os nazistas estavam tão dedicados à destruição da nação polonesa quanto ao extermínio dos judeus.

A autoidentificação de Lemkin como judeu sempre foi fraca, e seu objetivo nunca foi salvar do genocídio o povo judeu, mas a humanidade como um todo. Por isso, enquanto os judeus sobreviventes do Holocausto tornaram-se sionistas e depositaram sua fé em um defensável Estado judeu, Lemkin passou a lutar pelo direito internacional e por uma convenção que proscrevesse para sempre o crime contra qualquer grupo.

Isso não quer dizer que ele não tenha sido rigorosamente formado pela história judaica, no seu caso, pela glória e pelo ônus de ter nascido judeu na região denominada pelo historiador Timothy Snyder como “Terras Sangrentas”, as áreas de chacinas que compreendem a Bielorrússia, a Lituânia e o leste da Polônia. Quando Lemkin nasceu, em 1900, essas terras faziam parte da zona de assentamento judeu, submetida ao tsar russo. Os judeus eram proibidos de possuir terras, estudar em cidades russas ou comercializar álcool. Não obstante, o pai de Lemkin ganhava a vida como pequeno proprietário rural, e Lemkin relembrou o dia em que o policial russo local chegou na casa deles a cavalo, amarrou o animal em uma árvore e esperou até que a mãe e o pai do menino trouxessem a propina que o faria ir embora de novo.

Quando Lemkin tinha seis anos, pogroms ocorreram em Bialystok, a cinco quilômetros de distância. Embora sua família nunca tivesse corrido perigo, Lemkin lembrava-se de ter ouvido que as turbas antissemitas abriam a barriga de algumas vítimas e as enchiam com plumas de seus travesseiros.

Desde cedo, Lemkin aprendeu a ver a história como uma narrativa lúgubre de torturas e tormentos. Diz em sua autobiografia que “uma linha, vermelha de sangue, começava na arena romana, passava pelos patíbulos franceses e chegava ao pogrom de Bialystok”. Também aqui, em vez de se referir aos judeus como vítimas exemplares ou únicas do genocídio, ele inseria o destino deles no contexto de um ciclo infinito de crueldade humana, que ele tinha a missão de nomear e erradicar. Tão coercitiva era essa missão que ele se dispunha a tolerar praticamente qualquer zombaria para cumpri-la.

Quando ainda era um jovem estudante de direito na Alemanha nos anos 1920, seus heróis eram dois assassinos movidos por motivos éticos. O primeiro era um rapaz armênio que matara a tiros, numa rua de Berlim, um dos paxás turcos responsáveis pelos massacres de armênios. Lemkin emocionou-se com as palavras que teriam sido pronunciadas pelo assassino ao ver sua vítima cair: “Isso é por minha mãe”. O segundo assassino que lhe despertou a imaginação foi um alfaiate judeu, Shalom Schwarzband, que também usou uma pistola, dessa vez numa rua de Paris, para abater Symon Petliura, ministro da Guerra ucraniano, considerado por ele o responsável pelos pogroms na Ucrânia que haviam custado a vida de seus pais. Ambos os assassinos foram presos, levados a julgamento e absolvidos por alegação de insanidade. Ainda estudante, Lemkin escreveu um artigo para uma revista polonesa chamando o ato de Schwarzband de “um belo crime”. O adjetivo mostra a força com que o espírito de Lemkin foi moldado por uma estética romântica de vingança.

A vingança rivalizava com a lei no espírito do jovem advogado, mas por fim a lei venceu. Como os dois outros advogados judeus, Cassin e Lauterpacht, que saíram da Primeira Guerra Mundial determinados a refrear as propensões assassinas do estado-nação, Lemkin apegava-se à fé no direito internacional que o brutal avanço do nazismo e da ditadura comunista nada fizeram para refutar. Ele confiava, antes de tudo, na Liga das Nações e em seus regimes de direitos de minorias. Como demonstrou Mark Mazower, esses regimes foram tentativas pioneiras de garantir que as minorias nacionais da Europa oriental não fossem vitimadas pela vingança das recentemente autodeterminadas maiorias nacionais.5

O quadro de referência dos direitos de minoria formou de maneira decisiva a atitude de Lemkin em relação ao genocídio. Diferentemente de Lauterpacht, que via o indivíduo como o principal sujeito a requerer a proteção do direito internacional, Lemkin permaneceu preso à velha ideia da Liga das Nações, segundo a qual eram os grupos que precisavam de proteção do Estado assassino. Para ele, o grupo religioso, étnico e nacional era o portador da língua, da cultura e da consciência da pessoa. Destruir o grupo era destruir a pessoa. Essa ideia ajuda a explicar a hostilidade, de outra forma incompreensível, de Lemkin contra os direitos humanos, ou seja, sua convicção de que a Declaração Universal de Cassin, aprovada no mesmo ano que a Convenção sobre o genocídio, não oferecia nenhuma proteção contra o genocídio.

De volta a Varsóvia na década de 1920, depois de formar-se no exterior, então trabalhando como promotor público e constituindo uma próspera clientela particular, Lemkin começou a procurar para si um papel além das fronteiras da Polônia. Em 1933, agindo por meio das instituições da Liga das Nações, ele, agora com trinta e poucos anos, pro- pôs o reconhecimento de dois novos crimes internacionais de guerra – a barbárie e o vandalismo –, a destruição de grupos coletivos e a destruição do patrimônio cultural. Isso continha o cerne de sua concepção de genocídio.

Lemkin estava prestes a divulgar pessoalmente suas ideias numa conferência em Madri, quando suas propostas foram criticadas num jornal polonês por protegerem apenas os judeus e, portanto, serem antipolonesas. O chefe da delegação polonesa, Emil Rappaport, que mais tarde e por muito tempo foi juiz na Polônia comunista, decidiu que Lemkin deveria deixar a delegação. Muitas vezes, essa experiência de antissemitismo cortava a ligação dos judeus com seu local de nascimento, mas não no caso de Lemkin. Ele sempre se considerou polonês, uma razão, talvez, para que hoje, pelo menos desde 2005, uma placa o homenageie no local onde ficava sua casa em Varsóvia.

A casa foi bombardeada e destruída quando a Alemanha declarou guerra e invadiu a Polônia, em setembro de 1939. Os capítulos mais fortes de sua autobiografia descrevem a incrível odisseia de sua fuga. Ele sobreviveu a um ataque de caças alemães contra o trem que o levava de Varsóvia, e depois de evitar ser capturado pelos russos, que invadiam o país pelo leste, voltou a pé, ao lado de milhares de outros refugiados, às ainda intactas aldeias judaicas da Polônia. Ali passou algumas noites na casa de um padeiro judeu e de sua família. Não foi a primeira vez que Lemkin se atormentou com sua incapacidade de fazer seu próprio povo se dar conta dos perigos que o aguardavam. Perguntou ao padeiro se ele tinha ouvido falar do livro de Hitler, Mein Kampf. Não sabia que Hitler tinha se gabado de que mataria todos os judeus como ratos? O padeiro respondeu: “Como é possível que Hitler queira destruir os judeus se precisa negociar com eles?”.

O padeiro tinha sido uma das vítimas da ocupação alemã durante a guerra anterior, em 1915. “Eu vendi pão para os alemães. Fizemos pães com a farinha deles. Nós, judeus, somos um povo eterno. Não podemos ser destruídos. Só podemos sofrer.”

Numa noite de outono de 1939, Lemkin participou do jantar do shabat da família do padeiro, assistiu à mulher dele acender as velas, com seu “ar de solenidade, segurança e gentileza discreta”, e juntou-se ao casal nas orações, embora seu próprio medo premonitório lançasse uma sombra sobre a profunda serenidade e dignidade da ocasião. Naquela mesma noite, ele escutou o padeiro rezar sozinho no quarto ao lado, com “um crescendo de persuasão, insistência, uma explicação delicada e murmurada”. Do quarto ao lado, Lemkin ouviu um diálogo com Deus, baseado numa aliança da mais profunda fé.

Na manhã seguinte, entretanto, o filho do padeiro, um rapaz de seus vinte anos, comentou com amargura que a fé de seus pais era para ele inexplicável. “Todos eles seriam cadáveres maravilhosos: disciplinados e obedientes, todos se movimentariam juntos e morreriam em silêncio, em ordem e com solenidade.”

Apenas em 1945, em Nuremberg, Lemkin descobriu de fato o que acontecera à sua família e à do padeiro. Ali, entre milhares de declarações de testemunhas preparadas para o julgamento dos criminosos de guerra nazistas, ele encontrou a que descrevia os momentos finais do padeiro, de sua família e da aldeia deles em 1942:

Sem gritos nem choro, essas pessoas se despiram, reuniram-se em grupos familiares, beijaram-se, despediram-se e esperaram a ordem [do] homem da SS, que estava junto da escavação [cova] segurando um chicote […].

Sem conseguir alertar o padeiro para o perigo que se aproximava e sem conseguir persuadir nem mesmo seu pai e sua mãe a deixarem a casa onde moravam, Lemkin fugiu para a Lituânia, que não estava ocupada, e dali foi para Riga, na Letônia. Lá, ele conheceu o grande historiador dos judeus da Europa oriental, Simon Dubnow. Dois anos depois, Dubnow seria levado à morte nas escuras florestas perto de Riga. Suas últimas palavras foram: “Escrevam sobre isso! Escrevam sobre isso!”.

Em Riga, Lemkin obteve um visto de saída e foi de avião para Estocolmo, onde os intelectuais que ele conhecera em conferências sobre direito internacional na década de 1930 lhe ofereceram refúgio e trabalho na universidade. Ali, ele convenceu funcionários do governo sueco a solicitar a seus consulados e escritórios em toda a Europa que lhes enviassem regulamentos, decretos e leis que os nazistas tinham imposto em todas as zonas de ocupação. Estudando-os na biblioteca da Universidade de Estocolmo, Lemkin tornou-se praticamente o primeiro especialista em direito, na segurança de um país estrangeiro, a detectar a lógica exterminadora que havia por trás da legislação nazista: a demissão dos não arianos de todos os cargos nos países ocupados, a proibição de casamentos inter-raciais, a destruição sistemática das instituições religiosas, culturais e sociais polonesas, a proscrição dos judeus, o regime da estrela amarela, a criação de guetos em Varsóvia, Amsterdã e Lodz.

Por acreditar que só poderia divulgar o que tinha descoberto se conseguisse imigrar para os Estados Unidos, Lemkin entrou em contato com Malcolm McDermott, professor de direito na Universidade Duke, que o visitara em Varsóvia e o ajudara a traduzir e publicar uma tradução para o inglês do código penal polonês. McDermott conseguiu que Lemkin fosse nomeado professor em Duke, e com a carta de nomeação ele obteve um visto para os Estados Unidos. Até hoje, a julgar por uma recente visita minha, a Universidade Duke parece não fazer ideia de seu papel histórico para a fuga de Lemkin.

Seguindo a única rota que lhe era possível para chegar aos Estados Unidos, Lemkin foi de avião de Estocolmo para Moscou, atravessou a Sibéria de trem até Vladivostok, pegou um navio para o Japão, cruzou o Pacífico até Vancouver e Seattle, e ali pegou um trem que finalmente o deixou na Duke Station, em Durham, Carolina do Norte, em abril de 1941.

Quando McDermott foi busca-lo e o levou para conhecer Durham de carro, “uma cidade dinâmica e movimentada que cheirava a tabaco e suor”, cheia de gente que se saudava aos gritos (“Hiya, John”, “Hey, Jack”), o exausto refugiado polonês só pôde romper em lágrimas.

Na primavera e no verão de 1941, os Estados Unidos ainda eram neutros, ainda observavam a ocupação nazista da Europa de uma distância segura. McDermott acompanhou Lemkin a plateias por toda a Carolina do Norte e estados vizinhos, e em toda parte o polonês encontrou somente uma amável e simpática incompreensão quando falava das intenções exterminadoras do regime alemão.

A situação não mudou nem mesmo depois de junho de 1941, quando os alemães invadiram a Rússia, e as unidades homicidas da SS passaram a dizimar as comunidades de judeus no leste da Polônia. Foi na Duke Station que Lemkin recebeu a última carta de seus pais, escrita num pedaço de papel dentro de um envelope muito amassado, que dizia apenas: “Estamos bem e felizes porque essa carta há de encontrar você nos Estados Unidos”. Ele sonhou com a mãe – os olhos dela sorriam por trás de uma névoa de tristeza – e compreendeu que os pais estavam condenados. Dirigindo pelas estradas vicinais da Carolina do Norte para participar de mais uma reunião da Câmara de Comércio do estado, ele sacudiu o punho num gesto de raiva por não poder fazer nada. Ele estava, como escreveu,

envergonhado de minha impotência, […] uma vergonha que sinto ainda hoje. A culpa sem culpa é mais destrutiva para nós que a culpa justificada, porque no primeiro caso a catarse é impossível.

“Culpa sem culpa”: essa frase é a que chega mais perto, em sua autobiografia, de explicar a obsessão dilacerante que tomou conta de Lemkin até o fim.

Quando os Estados Unidos entraram na guerra, depois de dezembro de 1941, ele deixou a Universidade Duke para trabalhar no Bureau of Economic Warfare, em Washington. Até seu chefe, o coronel Archibald King, teve dificuldade em entender que os ocupantes alemães não estavam cumprindo a Convenção de Haia de 1907 sobre as Leis da Guerra Terrestre. “Isso é totalmente novo em relação a nosso pensamento constitucional”, disse King, quando Lemkin tentou expor a filosofia de ocupação de Hitler.

Lemkin escreveu ao presidente Roosevelt, instando-o a condenar publicamente o genocídio na Europa ocupada, mas bateu no mesmo muro de incompreensão que Jan Karski, enviado pelo movimento de resistência polonês, encontrou quando se reuniu com o presidente na Casa Branca, em 1943 e, mais tarde, com Felix Frankfurter na Suprema Corte. Frankfurter diria mais tarde: “Eu não disse que ele estava mentindo. Disse que não acreditava nele.”

Em 1943, Lemkin era decerto a única pessoa em Washington que acreditaria em Karski, mas os dois nunca se encontraram. Sem conseguir encontrar quem o ouvisse na Washington oficial, Lemkin convenceu o Carnegie Endowment for International Peace a patrocinar e publicar, no fim de 1944, o trabalho que ele começara na Suécia sobre a lei de ocupação do regime nazista. Foi esse trabalho que deu ao que Winston Churchill chamara de “crime sem nome” o nome pelo qual é conhecido desde então.

Seguiu-se uma década de atividades frenéticas e cada vez mais compulsivas, durante a qual Lemkin cruzava o Atlântico de um lado para o outro, defendendo com êxito a inclusão da palavra “genocídio” nos indiciamentos de Nuremberg, e mais tarde nas campanhas feitas em Paris, Londres, Nova York e Washington em favor da aprovação da Convenção sobre o genocídio. Ele passou a morar nos corredores da ONU, a acampar numa sala frequentada pelos delegados das nações, um refugiado solitário e calvo que andava com uma pasta atulhada de papéis, um controlador fanático de todas as vírgulas do anteprojeto da Convenção e tão obsessivamente focado no genocídio que os diplomatas passaram a evitá-lo.

Um avanço decisivo em sua campanha, típico do método de Lemkin, aconteceu numa manhã em um parque de Genebra, quando, sem conseguir dormir, ele abordou outro insone, que por acaso era o embaixador do Canadá, e persuadiu-o a marcar um encontro dele com o presidente australiano da Assembleia Geral, a fim de convencê-lo a incluir a Convenção sobre o genocídio na agenda da ONU. Era assim que ele trabalhava, filando encontros e adulando poderosos, até que finalmente, em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral da ONU, que se reunia em Paris, aprovou a Convenção. Em vez de comemorar, Lemkin internou-se num hospital parisiense sofrendo de exaustão.

Em retrospecto, o que parece extraordinário é que ministros do exterior, diplomatas e estadistas estivessem dispostos a ouvi-lo. Lemkin foi beneficiado por uma brevíssima janela de oportunidade, quando planos utópicos de ordem e justiça em escala global ainda despertavam interesse, quando a unidade dos aliados vitoriosos, forjada durante a guerra, ainda não havia degenerado na acrimônia da Guerra Fria. Em 1948, a maré de punições aos crimes de guerra nazistas já começava a refluir. Os britânicos já objetavam à Convenção sobre o genocídio, alegando que bastava Nuremberg. Os russos se opunham obstinadamente à inclusão de “grupos políticos” na definição de vítimas de genocídio. A Guerra Fria reduzia o espaço já estreito em que as superpotências vitoriosas podiam cooperar no tocante a projetos de reconstrução do direito internacional. Em 1949, a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, as Convenções de Genebra e a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio – os quatro pilares básicos da ordem jurídica do pós-guerra – tinham sido erigidos. Lemkin, com justiça, podia afirmar que foi responsável por um deles.

Pelo restante de sua vida, ele defendeu, contra tudo e contra todos, sua ideia de genocídio, ao mesmo tempo em que o aplicava a certos casos, como o extermínio pela fome de camponeses ucranianos, o Holodomor, que naquela época ainda esperava ser reconhecido como crime dessa natureza.

Lemkin sempre se indignava quando o genocídio era associado somente ao extermínio físico de um grupo, seja em parte ou em sua totalidade. Ele sempre acreditou que o genocídio podia assumir formas não exterminadoras, como a clara tentativa, que ele vira em sua Polônia natal, de se acabar com a língua, a cultura e a fé polonesas e transformar o povo em escravos.6 Para ele, isso constituía uma tentativa de genocídio.

Ele teria se espantado e se indignado com o uso que sua palavra ganharia – a forma, por exemplo, como grupos vitimados de todo tipo a utilizam para validar sua vitimização e a maneira como Estados poderosos a evitam para não assumir a obrigação de agir. O exemplo mais vergonhoso disso aconteceu em 1994, quando autoridades da ONU se recusaram a usá-la durante as chacinas de Ruanda, evitando-se assim a obrigação legal de intervir. Lemkin ficaria desalentado se visse que só em 1998 a Corte Criminal Internacional para Ruanda proferiu a primeira condenação sob a convenção pela qual ele lutou.

Esperamos, apenas, que sua mais profunda convicção, a de que o genocídio corre como um fio de sangue por toda a história humana – passada, presente e futura –, esteja errada. A intenção tenebrosa de Hitler e de Stálin, bem como a dos assassinos do Khmer Vermelho, no Camboja, e a dos génocidaires em Ruanda, consistia em oferecer a seu povo uma solução final: um mundo sem inimigos. O genocídio não é uma loucura homicida, mas uma política que promete uma utopia para além da política: um só povo, uma só terra, uma só verdade.7 Por ser uma utopia política, o genocídio ainda é uma tentação para qualquer sociedade que se pareça com as Terras Sangrentas da Europa Oriental, aqueles lugares sinistros onde a autoridade política não permite a existência das minorias sem que haja discriminação e ódio.

Lemkin não viveu o suficiente para ver que a solução para o genocídio não é uma convenção no direito internacional ou uma mudança no coração sombrio dos homens, mas algo mais simples e mais fácil de conseguir: democracia e liberdade. As sociedades livres, aquelas que permitem que as diferenças tenham voz e sejam ouvidas, que aceitam casamentos mistos, interação social e migração livre, sociedades democráticas que transformam inimigos em adversários e conciliam divergências sem fazer uso da violência, são sociedades para as quais a tentação genocida é inconcebível.

O fio de sangue pode ser interrompido. Podemos despertar do pesadelo. Não somos obrigados a repetir os erros, nem é preciso que nos transformemos em anjos. Tudo o que temos a fazer é viver e deixar viver, aceitar a confluência entre as minorias nas sociedades livres. A solução para o genocídio estava mais perto de Lemkin do que ele imaginava: estava nas ruas apinhadas de gente de Nova York, onde ele passou mal e morreu, na frenética e exuberante aglomeração de pessoas e raças que, algumas gerações depois de sua morte, transformou-se no mundo novo que vemos hoje com naturalidade.

A última palavra sobre Lemkin cabe a um personagem secundário de sua autobiografia, uma figurante que acabou tendo importância na história. Estou me referindo à dançarina chilena do Cassino Montreux, que dançou de olhos semicerrados com ele e depois o escutou no bar durante horas enquanto ele contava seus pesadelos e suas ideias. Quando ele enfim se calou, a moça fez apenas uma pergunta: “Você realmente espera parar com essa carnificina?”. Ele respondeu que sim, e ela lhe lançou um olhar estranho, “como alguém que contemplasse o além, e disse com clareza: ‘Você será um homem famoso depois que morrer.’” Agora, por fim, talvez a previsão da dançarina se concretize.

NOTAS

- Simone Weil, The Needs for Roots: Prelude to a Declaration of the Duties towards Mankind. Londres: Routledge, 1952.

- Cf. Ana Filipa Vrdoljak, “Human Rights and Genocide: The Work of Lauterpacht and Lemkin in Modern International Law”, The European Journal of International Law, v. 20, n. 4, 2009, pp. 1163-1194.

- Jay Winter; Antoine Prost, René Cassin and Human Rights: From the Great War to the Universal Declaration. Nova York: Cambridge University Press, 2013; Jay Winter, “Prophet Without Honors”, The Chronicle of Higher Education. Washington, 03.06.2013, Chronicle Review.

- Aldeias com grande população de judeus da Europa Central e do Leste Europeu. [N. do T.]

- Mark Mazower, “The Strange Triumph of Human Rights, 1933-1950”, Historical Journal. Cambridge, v. 47, n. 2, jun. 2004, pp. 379-398.

- A. Dirk Moses, “Raphael Lemkin, Culture and the Concept of Genocide”, in Donald Bloxham; A. Dirk Moses, The Oxford Handbook of Genocide Studies. Oxford: Oxford University Press, 2010, pp. 19-41.

- Sobre o genocídio como utopia, ver meu artigo “Lemkin’s Word”. New Republic, Washington, 21.02.2001.

O historiador Michael Ignatieff (1947) é professor de direitos humanos e política em Harvard e na Universidade de Canadá. Político militante, foi líder do Partido Liberal canadense e tem uma extensa obra de não ficção, na qual se destaca Isaiah Berlin: uma vida (Record, 2000). Com este texto, venceu o The William Hazlit Essay Prize, promovido em 2013 pela Notting Hill Editions, editora inglesa que se dedica exclusivamente ao ensaísmo.

Tradução de Donaldson M. Garschagen

Pingback: Fim de semana + quarentena (21) | Michel Laub